お風呂のカビってどうすればいいの?

お風呂はカビや水垢など汚れが付きやすいところですよね。今回はカビを中心にまとめてみました!

こんにちは、三鷹市牟礼ハウスクリーニング シンク磨きです。

お風呂は一日の疲れを癒すリラックス空間なのに、気づけば嫌なカビが繁殖していませんか?

お風呂のカビは見た目が悪いだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、お風呂にカビが発生する原因から、よく見られるカビの種類、効果的な予防法、そしてできてしまったカビの正しい落とし方まで、徹底的に解説します。

最後に、今日から実践できる対策をまとめたので、ぜひ参考にして、清潔で快適なバスルームを実現しましょう。

エアコンクリーニング業者を賢く選びましょう。

- お風呂のカビについてに基本知識が学べる

- カビの予防法と落とし方

- カビ取りの手順を教えます!

なぜお風呂にカビが生えるの?発生原因とは

お風呂場は、カビが喜んで繁殖するための「温度」「湿度」「栄養」「酸素」の4つの条件が揃いやすい、いわばカビにとっての楽園です。

それぞれの条件と、お風呂場特有の要因を詳しく見ていきます。

温度

カビが最も活発に繁殖する温度帯は20〜30℃と言われています。入浴中はもちろん、入浴後も湯気によってお風呂場の温度は上がりやすく、カビにとって絶好の環境が生まれます。中には、5〜35℃という幅広い温度で発生するカビも存在します。

湿度

カビは湿度80%以上の環境を好みます。お風呂場は、シャワーやお湯を使うことで常に湿度が高くなりがちです。乾燥を好む一部のカビも、湿度65%以上で発生する可能性があるため油断できません。

栄養

カビは、私たちの体から出る皮脂やアカ、お掃除で使う石鹸カス、排水口に溜まりやすい髪の毛、水道水に含まれるミネラル分、そして空気中に舞うホコリなどを栄養源として成長します。これらの汚れは浴室の床や浴槽、ドア下のパッキンなど低い場所に溜まりやすく、天井にも湯気が付着して水垢となり、カビの栄養源となります。

酸素

カビは生き物なので、繁殖には酸素が不可欠です。密閉された空間でも、わずかな酸素があればカビは成長を続けることができます。

要注意!お風呂でよく見かけるカビの種類と特徴

お風呂場でよく見られる菌由来の汚れには、主に黒カビ、赤カビ、ヌメリの3種類があります。それぞれの特徴と対策を知っておきましょう。

黒カビ

お風呂のカビといえば、まず思い浮かぶのがこの黒カビではないでしょうか。根が深く、一度発生すると落としにくいのが特徴です。しかし、塩素系洗剤に含まれる次亜塩素酸は、黒カビの細胞壁を破壊し、黒色の色素を分解する効果があるため、適切に使用すれば除去できます。

赤カビ

その名の通り、ピンク色のヌメリとした汚れで、主な原因はロドトルラという酵母菌です。黒カビと共存することでさらに増殖しやすい性質があります。黒カビほど奥深くまで根を張るわけではないため、浴室用洗剤とスポンジでこすり洗いすれば比較的簡単に落とせます。こすりたくない場合は、塩素系カビ取り剤をスプレーして数分置いてから洗い流す方法も有効です。

ヌメリ

赤カビだけでなく、白っぽくネバネバした汚れもヌメリの一種で、カビや様々な菌が混ざり合ってできています。特に排水口は、髪の毛や皮脂といったカビの栄養源が豊富に溜まるため、ヌメリが発生しやすい場所です。

これらのカビや菌は、空気中に常に存在しているため、「温度」「水分」「栄養」の3つの条件が揃うと、あっという間に目に見える汚れとして現れてしまいます。

カビ知らずのバスルームへ!今日からできる予防法

カビの発生を防ぐためには、カビが好む環境を作らないことが何よりも重要です。日々のちょっとした習慣と、定期的な対策で、カビの悩みを解消しましょう。

日常的な習慣

温度を下げる

入浴後は、浴室全体に冷水のシャワーをかけ、室温を下げることを習慣にしましょう。

水分を断つ

壁や天井、シャンプーボトルなどの小物類についた水滴は、スクイジーや乾いた布で丁寧に拭き取り、浴室の乾燥を心がけてください。洗面器やイス、ボトル類は床に直置きせず、水はけの良い場所に置いたり、ラックを活用しましょう。

換気を徹底する

入浴後は換気扇を2時間以上回すのが理想です。換気扇がない場合は、窓やドアを開けて空気の通り道を作りましょう。通気口にホコリが溜まっていると換気効率が下がるため、こまめな掃除も忘れずに。

浴槽のフタをする

入浴中は、湯気による湿度や温度の上昇を抑えるために、浴槽にフタをしましょう。

こまめに掃除する

汚れはカビの栄養源となるため、毎日お風呂から出たら、簡単に掃除をする習慣をつけましょう。

おすすめは、歓喜を徹底することと1週間に一度は簡易的なお掃除を行うと、カビの発生をかなり予防することができますよ。

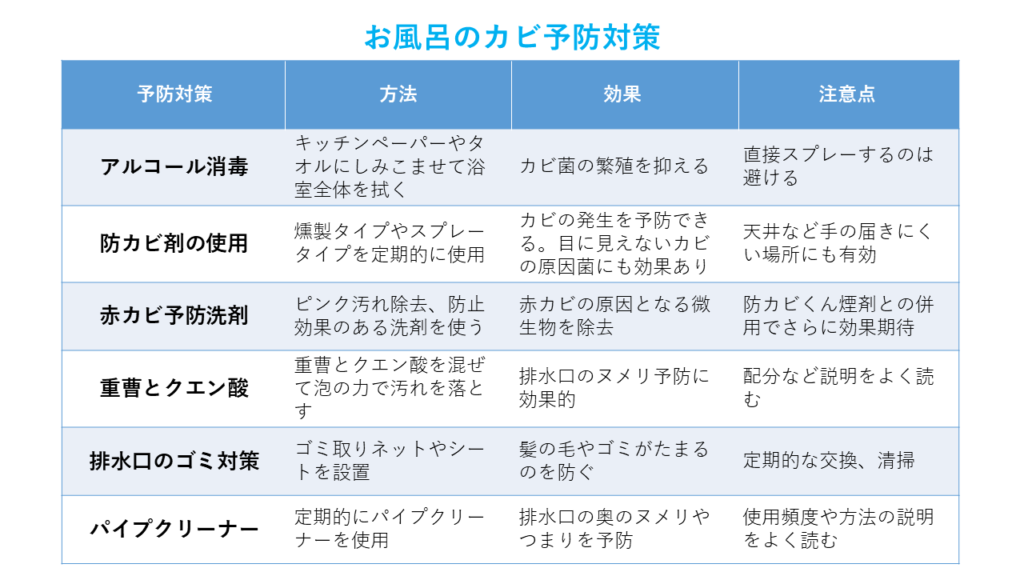

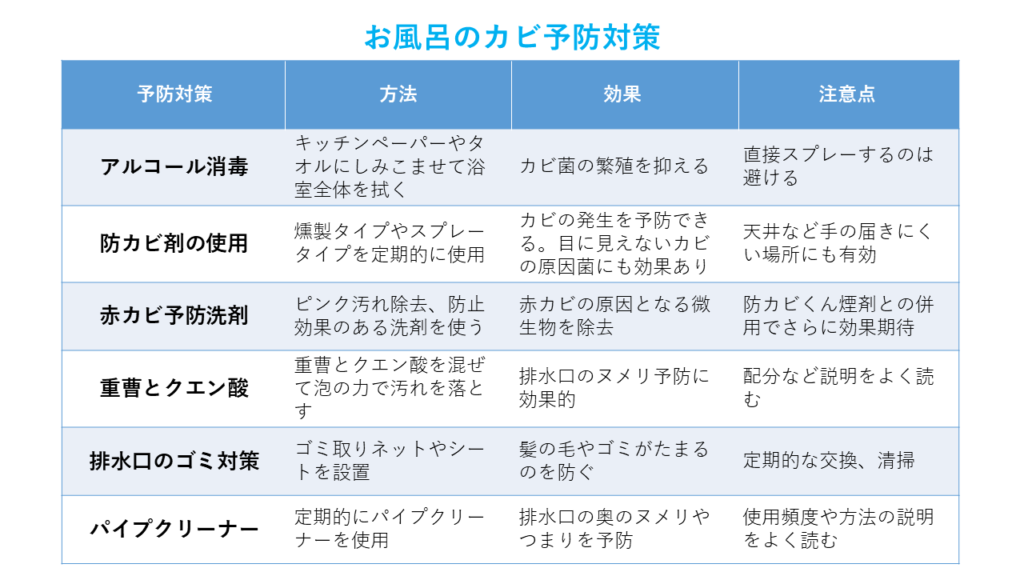

予防アイテムや方法

アルコール消毒

掃除後、消毒用アルコールをキッチンペーパーやタオルに染み込ませて、天井や壁など浴室全体を拭くと、カビ菌の繁殖を抑える効果があります。直接スプレーするのは避けましょう。

らくハピ アルコール除菌EX 無添加 日本製

防カビ剤を使用する

くん煙タイプやスプレータイプの防カビ剤を定期的に使用することで、カビの発生を予防できます。くん煙タイプは、目に見えないカビの原因菌にも効果があり、天井など手の届きにくい場所にも有効です。

赤カビ予防ができる洗剤を使う

ピンク汚れの原因となる微生物を除去し、発生を抑える効果のある浴室用洗剤も活用しましょう。防カビくん煙剤との併用でさらに効果が期待できます。

重曹とクエン酸を活用する

排水口のヌメリ予防には、重曹とクエン酸を混ぜて発生する泡の力で汚れを落とす方法がおすすめです。

排水口のゴミ対策

排水口にゴミ取りネットやシートを設置したり、ヘアキャッチャーを定期的に交換したりして、髪の毛やゴミが溜まらないようにしましょう。

定期的にパイプクリーナーを使う

排水口の奥のヌメリや詰まりを予防するために、パイプクリーナーを定期的に使用しましょう。

パイプユニッシュ プロ パイプクリーナー

排水口のお掃除はこまめに行うことをおすすめします。排水口が詰まってしまうと、汚れが流れにくくなり、汚れをお風呂にとどめてしまうことになります。

定期的な掃除・対策

- 浴室全体を掃除する

1〜2週間に1回を目安に、浴室全体を丁寧に掃除しましょう。 - 換気扇の掃除

換気扇も定期的に掃除することで、換気効率を維持し、カビの繁殖を抑えられます。 - 本格的なカビ掃除

日頃の掃除に加えて、最低でも2〜3ヶ月に1回は、念入りなカビ掃除を行うことをおすすめします。

見て見ぬフリは厳禁!できてしまったカビの落とし方

どんなに気をつけていても、カビが生えてしまうことはあります。そんな時は、適切な方法でしっかり落としましょう。

基本は塩素系カビ取り用洗浄剤

できてしまったカビには、浴室用の塩素系カビ取り用洗浄剤を使用するのが一般的です。次亜塩素酸の強力な作用で、頑固な黒カビも効果的に落とすことができます。

スライムパンチ 1kg カビ取り 洗浄剤 洗剤 風呂 排水溝 カビ ヌメリ 油汚れ 低臭 除菌 ジェル 浸け置き洗い 大掃除

使用時の注意点(必ず守りましょう!)

- 安全装備

必ず換気を行い、体調が良い時に作業しましょう。カビ取り剤が目や皮膚に付かないように、マスク、ゴム手袋、浴室用靴などでしっかり保護してください。 - 混ぜるな危険

酸性タイプの製品(お酢、レモン、クエン酸など)と絶対に一緒に使用しないでください。有害な塩素ガスが発生し、非常に危険です。過去には亡くなる事故が起きたこともあります。カビ取り剤の注意書きをよく読み、必ず単独で使用してください。 - 使用方法

浴室はできるだけ乾いた状態でカビ取り剤を使用すると効果的です。目より上には絶対に直接スプレーしないでください。天井などに使用する際は、液剤を雑巾などに染み込ませて塗りつけましょう。衣服に付着すると色落ちや変色の原因になるため、汚れても良い服を着るか、レインコートなどを着用してください。

カビの落とし方の手順(ジェルタイプや液剤)

- カビが発生している部分に、カビ取り剤(ジェルタイプまたは液剤)を塗布します。ジェルタイプは垂直面でも垂れにくく、密着性が高いのが特徴です。

- 頑固なカビには、塗布した上からキッチンペーパーやラップでパックすると、より効果的に薬剤が浸透します。

- 製品が指定する放置時間(通常数分〜30分程度)を守って待ちます。

- 時間が経ったら、水でしっかりと洗い流します。ブラシを使うと、ヌメリなども落としやすくなります。

- 洗い残しがないように丁寧に流し、最後に水気を拭き取って乾燥させれば完了です。

カビ取り カビが取れる 黴取りジェル 170g かびとり カビ取り剤 風呂 浴室 高濃度 ほぼ無臭( 塩素系 )増粘剤ゼロ

場所別のカビの落とし方

- パッキン

細かい部分には、ジェルタイプのカビ取り剤を塗布し、必要に応じてラップやキッチンペーパーでパックします。指定時間放置後、丁寧に洗い流しましょう。 - 天井

直接スプレーするのは危険なため、フロアモップにキッチンペーパーを巻きつけてカビ取り剤を塗布するか、柄付きのスポンジに吹き付けて塗ります。10分ほど放置後、固く絞ったタオルで水拭きし、最後に乾拭きをしてしっかり乾燥させます。 - 赤カビ

比較的落としやすいですが、放置すると増殖するため、見つけたらすぐに浴室用洗剤とスポンジでこすり洗いするか、塩素系カビ取り剤をスプレーして数分置いてから洗い流しましょう。 - 排水口

まずはフタや目皿などのパーツを取り外し、溜まっている髪の毛やゴミを徹底的に取り除きます。その後、排水口内部や取り外したパーツに洗剤やカビ取り剤を吹きかけ、歯ブラシやスポンジで丁寧にこすり洗いします。洗い終わったら、シャワーでしっかり洗い流し、パーツを元に戻します。重曹とクエン酸を使った掃除も効果的です。排水パイプの奥のヌメリには、高粘度ジェルの排水パイプ用洗浄剤がおすすめです。

どうしても落ちない頑固なカビには

自分で色々試してもカビが落ちない、すぐに再発する、広範囲にカビが広がっているといった場合は、清掃業者に依頼することを検討しましょう。

清掃業者は、カビの種類や状態に合わせた専門的な知識や技術、強力な洗剤や機材を持っています。多くの場合、カビ取り後の防カビ処理も行ってくれるため、再発のリスクを大幅に減らすことができます。

業者を選ぶ際は、施工実績を確認したり、無料相談を利用したりして、信頼できる業者を見つけることが大切です。

まとめ カビのない快適なお風呂で、心も体もリフレッシュ!

お風呂のカビは、見た目の不快さだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。 今回ご紹介した原因、種類、予防法、落とし方を参考に、今日からできる対策を実践して、清潔で快適なバスルームを維持しましょう。

【今日からできる!カビ対策チェックリスト】

- 入浴後は冷水シャワーをかける

- 壁や天井の水滴を拭き取る

- 換気扇を2時間以上回す

- 浴槽にフタをする

- 毎日簡単に掃除をする

- アルコールや防カビ剤を活用する

- 定期的に浴室全体の本格的な掃除をする

カビのない清潔なお風呂は、心身のリラックスにつながり、日々の疲れを癒してくれる大切な空間です。諦めずにカビ対策に取り組み、気持ちの良いバスタイムを実現してくださいね。